Mi amistad con Kai Pacha, dueña de la reserva de animales Pumakawa, de Villa Rumipal y viajera frecuente a la selva peruana, me empujó a acompañarla en una de sus tantas travesías. Junto a Graciela y Guillermo, componíamos un grupo tan reducido como ecléctico, que salió desde Córdoba. Después de pasear las horas de escala en Lima, llegamos a Iquitos, deslumbrante ciudad ribereña, de fuertes contrastes.

El gran mercado de la selva estaba ahí, sin maquillaje. Historias de pobreza que se entremezclan con resabios de un suntuoso pasado, el de la opulencia de la desaparecida industria del caucho. Con edificios construidos por el arquitecto francés Gustave Eiffel (inmortalizado por la famosa torre parisina) que se cruzan con el enjambre de mototaxis que te despeinan.

Después de un día en ese flash, nos embarcamos en una peque-peque, navegando el interminable Amazonas. Íbamos a la médula de la travesía, a convivir unos días con una familia lugareña en la comunidad de Fátima, en la amazonía peruana. Llevábamos bolsas con útiles escolares para repartir, agua para varios días y algo de comida.

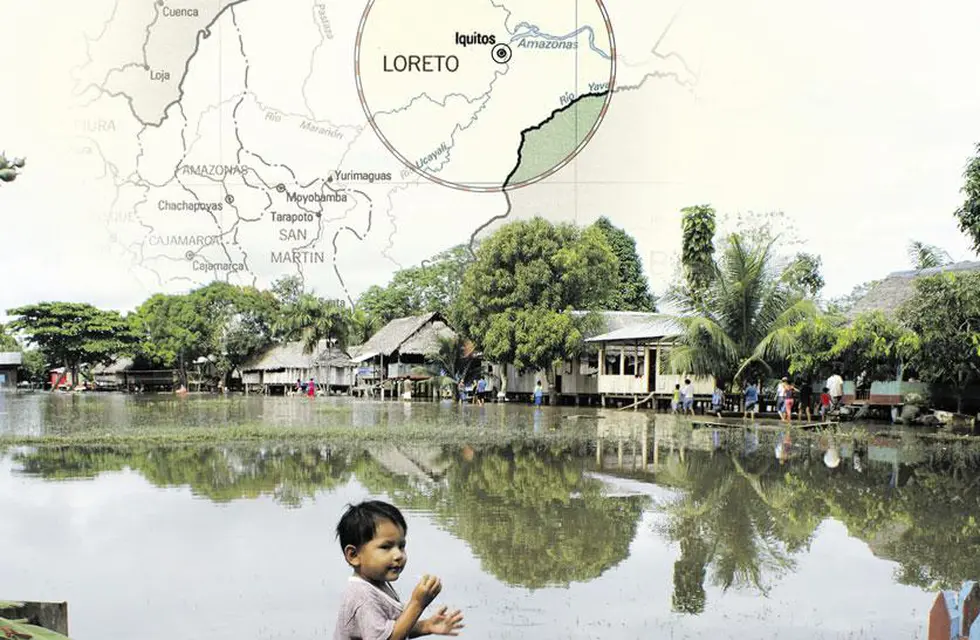

-“Y ustedes dirán, ¿tanto viaje para esto? ¿Cómo no me fui una semana al Caribe?”, disparó una broma retórica Kai cuando el bote se acercaba a lo que sería nuestro hogar por un puñado de días. Todo lo que veíamos eran precarias viviendas de madera, elevadas, sin puertas ni ventanas y rodeadas del río marrón. Palafitos muy rústicos, con el agua empapando partes de su base. Era mayo y quien manda, el poderoso Amazonas, se encuentra en su nivel más alto.

Cada año, el río crece más y muchos habitantes deben abandonar sus viviendas que quedan “sepultadas” bajo el agua. Una muestra tangible del desastre que provoca la deforestación desenfrenada. Lo que uno ve en los documentales, estaba al frente nuestro.

Y sí. En silencio y sin pronunciar palabra, coincidí. ¿Qué voy a hacer una semana acá?, me pregunté. Con ganas de regresar a Iquitos o volar a una playa caribeña, aunque sea una con clima prefabricado, bien The Truman show, onda Punta Cana. Una profunda angustia me invadió.

Para completar el combo de mi malestar, en una maniobra inexplicable, esa noche intenté subir de un salto hacia atrás a la hamaca paraguaya para dormir. Me caí y, además, al desplomarme, dañé la tela mosquitero, que debimos reparar de forma rudimentaria.

Se venía una semana sin baño, sin espejo, sin heladera, sin cama, sin celular, sin compu. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, una gallina esforzaba su garguero para deglutir unas tripas de un pescado. Al lado de mi pie. Qué hago acá…. volví a preguntarme en silencio.

Nos esperaba el primer paseo, en canoa. La vegetación tremenda, difícil de describir, no alcanzaba para extirpar ni la punta de la angustia que no me dejaba pensar en otra cosa. Llegamos, navegando, a un árbol de una dimensión que nunca había visto. Trepados entre sus ramas, parecíamos hormigas. ¿A quién le picó un mosquito, pese a la ropa y al protector? Claro que a mí. Seguimos navegando un poco más y perdí las fuera de contexto gafas de sol que llevaba en mi cabeza. En un descuido, se hundieron en el fango de la selva.

Regresamos, con una picadura, sin mis lentes y con la angustia a cuestas. Kai y Guillermo jugaban con los niños en las canoas de tronco calado a mano. Disfrutaban y se divertían con la simpleza más descarnada. Y yo, desde una de las aberturas del palafito, apenas si espiaba la alegría del resto, que ni me rozaba. Una sensación que me recordaba a momentos de mi niñez, inundada muchas veces por la angustia de mi timidez extrema. Qué hago acá…. insistí.

Fue de golpe, no sé en qué segundo, pero pasó. La angustia se esfumó por el espacio de la ventana sin ventana. Y comencé a disfrutar de una de las experiencias más enriquecedoras y profundas que tuve el privilegio de desandar.

Creo que, cuando comenzamos a armar las bolsitas para cada niño de la escuela, con cuadernos, lápices y reglas (en cada viaje, Kai asume una acción solidaria), sin darme cuenta, la tristeza se desvaneció.

Quizás fue el tiempo que me llevó asimilar el impacto de un mundo diferente o mi incapacidad de romper mis estructuras y conectar. De golpe, momentos entrañables fueron amontonándose en un rincón del alma. Cada almuerzo por turnos, porque los platos no alcanzaban; cada pesca con una rama y un hilo y anzuelo en su extremo, para la comida del día; cada charla casi a oscuras; cada comida con olla tiznada a fuego lento, en el piso de la vivienda. Cada paseo sin rumbo.

Obdulia con el agua al cuello y con su índice apuntando hacia lo más alto de la copa de los árboles, punteando un inventario para determinar si la anaconda había engullido a alguna de sus gallinas.

Llegar de un paseo y toparnos con una hilera de canoas caseras amarradas alrededor de la casita y las hamacas plegadas para convertir el espacio en pista de baile. Era el Día de la Madre y el barrio celebraba a pura cumbia peruana.

Cada sonrisa de los niños de la selva jugando bajo la lluvia, cada arruga en rostros de una vida simple y dura. Cada viaje por el río, a la deriva.

Y sin darme cuenta, dejé de preguntarme que hacía ahí. Simplemente, agradecí estar ahí.

Hermosa, qué lindo leerte. Abrazote

Gracias Marce querida! abrazo!!